这句话是102岁高龄的老党员刘杰常常对年轻人说的,也是他一直坚持的原则。

近日,刘杰在位于郑州市百花路附近的中讯邮电咨询设计院有限公司家属院内的家中接受了《人民邮电》报记者专访。抗日战争期间,他将生死置之度外,将金条成功送到党中央所在地延安;解放战争期间,他在战争的硝烟中成功建立起沈阳与延安的无线电台联络,发出黑土地上的第一道红色电波;新中国成立初期,他不畏艰险修复通信线路,打通湖南冻雨灾区与外界的联络;上世纪60年代,我国第一颗自行研制的原子弹试验期间,他想方设法保障通信线路万无一失……

这句话是102岁高龄的老党员刘杰常常对年轻人说的,也是他一直坚持的原则。

近日,刘杰在位于郑州市百花路附近的中讯邮电咨询设计院有限公司家属院内的家中接受了《人民邮电》报记者专访。抗日战争期间,他将生死置之度外,将金条成功送到党中央所在地延安;解放战争期间,他在战争的硝烟中成功建立起沈阳与延安的无线电台联络,发出黑土地上的第一道红色电波;新中国成立初期,他不畏艰险修复通信线路,打通湖南冻雨灾区与外界的联络;上世纪60年代,我国第一颗自行研制的原子弹试验期间,他想方设法保障通信线路万无一失……

“我1938年参加革命,那年21岁,1939年9月入党。”刘杰向记者表示,在那个战火纷飞的年代,干革命就是掉脑袋的事情,但讲这些话的时候,老人家的眼神坚定而执着。

1941年,对刘杰来说注定终生难忘。那一年,抗战进入胶着状态,部队急需调人组成山东纵队去执行一项任务。当年7月,刘杰第一个报名。

安排任务的上级领导并没有告知他们任务的具体内容,只是给纵队的每一名队员发了一个灰色的四方布袋子、八路和日伪军两套军装和一个手榴弹,且告诉他们:“人在,袋子在。”

“当时好奇,但没人敢问。”就这样,一组几乎没人拿过枪的年轻人,背着装有重要“文件”的布袋子往延安行进。

从山东到延安,为摆脱日军重重盘查,刘杰他们采取迂回、绕道、伪装等手段,躲过敌人一次次的围堵和检查,但幸运不是每次都在。在河北沙河县,他们遭到日军袭击,7名战友牺牲了。“子弹炮弹就在头顶上飞,打得可惨。”也是在这次对战中,子弹打破了布袋,他们才发现布袋里装的不是文件,而是法币3000元和金条3根,这是给延安送的物资。“后来才知道,这些钱物买了不少武器。”

“走过河北曲周、广平、武安、涉县,还有晋西北的很多地方,过黄河、过渭河,中途洗了一次澡,剪了一次头发,能吃到馒头和枣子就是最好的了。”进入陕西之后,先后过了米脂、绥德、延川,1942年1月17日,历时6个月,刘杰和战友们翻了无数座山,在吃黑豆甚至无法果腹的情况下,终于将重要“文件”送到了当时党中央所在地延安。

“人在,袋子在”就是刘杰和他的战友对党的初心和承诺,他们做到了!

“到延安之后,我去了绥德的抗大一分校,后来进入中央军委三局通信学校学习。”刘杰向记者表示,“我在第十七期学习班,被分配到了四队。除了学习收发电报,还要学英文。课余时间种地、种菜、砍柴,还学会了纺线。”

两年学习期间,刘杰的发报技术练得炉火纯青,收发设备也用得非常熟练。“15瓦的发报机,可以自己安装;一般的收报机,一个人就能修理好。”毕业后,刘杰被分配到新华总社通报台工作,负责联络山东、晋东南、晋西北、海南4个电台。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。抗战胜利后,中共中央下令进军东北,中央军委总参三处的刘杰等多名电务人员奉命参加新华社东北总分社的组建工作。他和十几位战友组成的先遣队,克服千难万险,从8月26日到10月底,经过近两个月的长途跋涉,抵达沈阳。“进城当晚,我就去了电信局,找到了一部20千瓦的发报机。”11月15日,刘杰使用沈阳市电信局的大功率无线电台与延安联络成功,在战争的硝烟中,这成为黑土地上的第一道红色电波。

当时的无线电台天线架设在沈阳旧城的小南边门外,架设好的第二天晚上,天线就被黑枪打断了,天亮后同志们抓紧时间修复,可是晚上又被打断了,这种情况一连持续三天。有两个班的战士进驻电信分局,每天夜里两次去城郊荒野沿线路巡逻,确保沈阳与延安新华总社的通报不中断。“东北真是冷,冻得发报时手指都硬了。”刘杰对东北的天气记忆犹新,但不论条件多艰苦,发报从没停过,东北到延安的红色电波始终畅通。

1946年4月19日,刘杰和战友张磊、田禾等人随部队进入长春,接管原“满洲国通信社”,进城时还能听到激烈的枪声,看到建筑物燃烧的滚滚浓烟,他们在枪林弹雨中,与延安新华总社建立了通报联络。刘杰和同事从伪满电务人员口中了解到市内一些地方存有大量通信器材,于是连续多日到处寻找,终于在伪满洲银行地下室发现了国民党军队指挥部的电台,又在伪海军司令部和广播大厦收缴了大批通信器材……收缴的通信器材从50瓦、150瓦、500瓦的发报机到美国AR-88型收报机和日本高质量的收报机,应有尽有。这批器材和物资,在解放战争中发挥了重要作用。

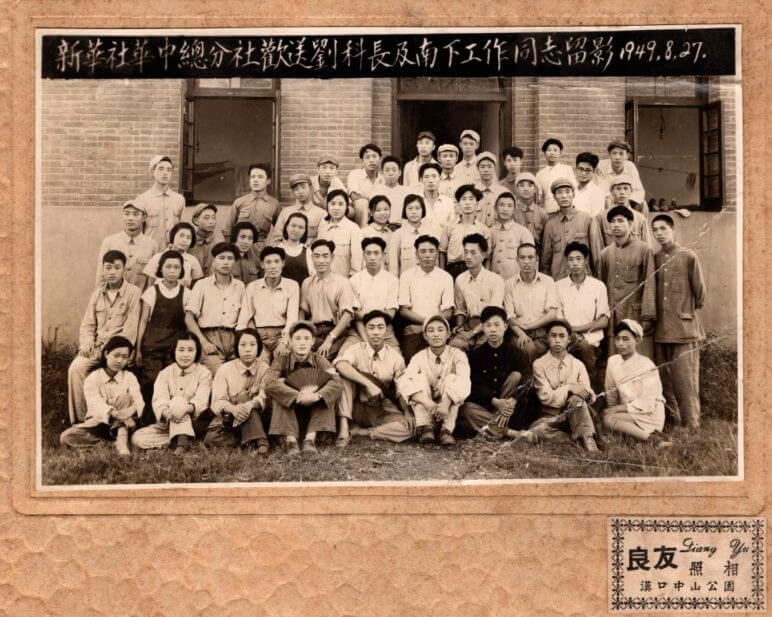

1949年4月,新华社东北总分社一大批干部南下入关。在这支南下队伍中,刘杰带领的电务人员人数最多,有40多名。此时,电务处已经拥有一辆装有发射机为BC-610大型电台的通信车及多部电台。刘杰和同事们先到武汉,转入新华社中南总分社,投入到我党新创办的《长江日报》工作中。随后,根据组织安排,1949年9月,刘杰任湖南邮电管理局科长。

“从武汉到长沙,组织又一次让我送‘重要’文件。”刘杰幽默地表示,“这次是整整一皮箱人民币,那一箱钱沉得很。送到长沙不久,新中国就成立了,全国人民欢欣鼓舞,迅速投入到新中国的建设中。”

1954年4月,刘杰被组织派到党校学习,但到了年底,他突然被紧急召回单位。这一次,他要应对的是湖南几十年一遇的罕见冻雨灾害。据当时的报纸记载,1954年的“大冰冻”始于12月26日,当晚,寒流开始第二次袭扰洞庭湖,洞庭湖堤垸很快就冰封雪盖了,堤岸上的树木被冰雪压得弓变低垂,数十里电线被冰凌坠折。气温由20摄氏度骤然降到零下8摄氏度,风雪持续了11天。

“从长沙到常德、岳阳,沿途电线杆全都倒了,各个方向通信都中断了,长沙与外界失去联络,几乎成了一座‘死城’。路上的两天一夜,真的心急如焚。”说到当年的灾害,刘杰神色严峻,“几天几夜没合眼,也根本睡不着。当时就只有一个想法,一定要尽快恢复通信线路。很快,我们就成立了四个工程队,专门负责恢复通信线路。”经过刘杰和同事的艰苦努力,架空明线的电线杆换为1.5米高的竹子,通过管式交叉铜缆进行传输,长沙与外界的通信很快恢复了,生产生活秩序迅速焕然一新。

1955年,刘杰进入北京邮电学院学习,“1959年毕业后,最开始我被分配到二机部直流电话厂,但我还没到厂,组织又临时安排我去甘肃工作。”刘杰表示,个人服从组织是基本的党性原则,对于组织安排的工作,自己从来都尽全力干好。他没有想到,这一次的工作,竟然和我国自主研制的第一颗原子弹有紧密关联,也让他成为国家重大工程背后默默支撑的一名通信人。

到甘肃后,刘杰先后任兰州市邮电管理局党委书记,甘肃省邮电管理局政治部主任、副局长。“当时,兰州是西北最重要的通信枢纽,兰州邮电局还是西北五省(区)的邮电业务管理局,西安、银川、乌鲁木齐、西宁、兰州是西北邮电业务最繁忙的五个城市。”公众通信业务有条不紊进行的同时,刘杰接到了上级安排的新任务,就是对原子弹试验进行通信保障。

“没有经验,但我也不紧张。通信业务上分两部分,无线电台要保障收发电台的畅通,有线部分要保障明线的线路坚固。后来,出于防窃听的考虑,把通信保障重点放在有线上,我们发动民兵,在架空明线的电线杆下面都有人值守,确保一人一杆。”谈到这里,刘杰记忆犹新,“有线我们也要防窃听,明线有风险,于是大家想办法,最后决定挖地窖,把电缆埋到地下。”然而问题来了,没有现成的电缆,不但缺铜,还缺塑料胶皮。

刘杰没有被难倒,很快就想办法调配到了一批铜,并加工成铜线。为了把裸露的铜线变为铜缆,刘杰跑遍了兰州市的大型工厂,最后终于在一家工厂里找到了挤塑机。“后来很快就把铜线加工成了铜缆,塑料皮很结实,而且红线、蓝线好看得很。”

1964年10月16日下午3时整,一声巨响响彻罗布泊,同时伴有炽热的火焰和万米高的蘑菇云,中国自行研制的第一颗原子弹爆炸成功。这一声巨响,彻底打破了超级大国的核垄断和核讹诈,是中国国家安全的强大后盾和力量。刘杰和他的同事,以兢兢业业的工作保障了原子弹试验期间的通信万无一失,他们也是最可爱的人。

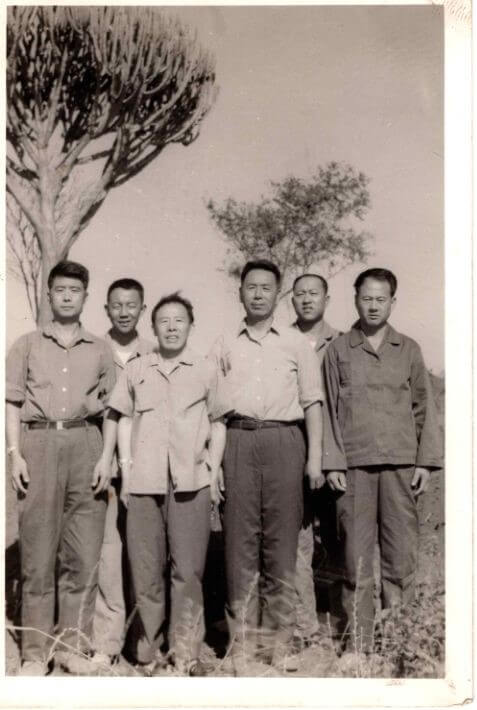

1971年2月,刘杰被组织调回北京,任邮电部援外处专家组组长,曾多次赴赞比亚、几内亚、马尔代夫等国负责援建通信工程项目;1975年12月任邮电部设计院党委副书记兼副院长;1983年12月,刘杰在邮电部设计院离休。

斗转星移,世事浮沉,百岁老人刘杰对党的赤胆忠心从未改变。从1939年入党至今,不论在什么岗位,刘杰都用他的行动表达了对党的无限忠诚与热爱,为党的事业奉献了一生。这位已有80年党龄的老党员最后用朴实的话语表示:“党分配什么,我做什么,分配给我的工作,一定要干好。”